睡眠のしくみと心身との関係

睡眠と自律神経の関係

自律神経とは

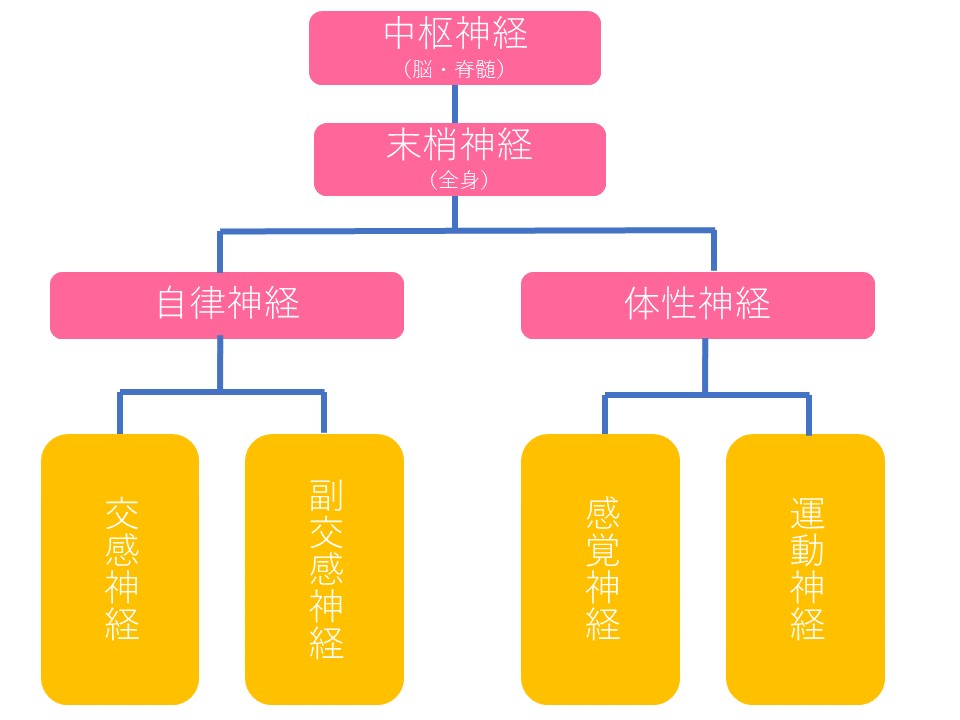

人間の神経は、脳や脊髄にある「中枢神経」と、全身にある「末梢神経」に大きく分けることができます。さらに末梢神経は「体性神経」と「自律神経」に分けられます。主に運動機能に関わる体性神経は、私たちが意図的にコントロールできる神経です。私たちが自分の意志で自在に手足をコントロールできるのは、体性神経の働きによるものです。一方、同じ末梢神経でも、自律神経は、私たちが意図的にコントロールすることがきません。自律神経は、心臓や腸、胃、呼吸、体温調整のように、私たちが自分自身でコントロールできない身体の器官や機能を休まず動かし続け、私たちの生命活動を支えているのです。

この自律神経は、「交感神経」と「副交感神経」という2つの神経系統で成り立っていて、双方がシーソーのようにバランスを取って臓器の動き等を調整しています。両者の関係をわかりやすく説明すると、交感神経は車のアクセル、副交感神経は車のブレーキの役割、といったところでしょう。自律神経は交感神経と副交感神経のバランスが良く、かつ高い活動レベルで維持されているのがベストな状態です。

交感神経と副交感神経の働き

交感神経と副交感神経は、双方がシーソーのようにバランスを取って臓器の動き等を調整していると述べましたが、どちらかが優位な状態になることで、私たちの体の中では、様々な変化が生じます。例えば、交感神経が優位になると、心拍数は増えますが、胃腸の働きは抑制されます。逆に、副交感神経が優位になると、心拍数は減少し、胃腸の働きは活発になります。以下、交感神経が優位な場合と、副交感神経が優位な場合で、それぞれ私たちの身体の中で起きる変化をまとめました。

- <交感神経が優位な場合>

- ●血管が収縮する

- ●心拍数が増える

- ●瞳孔が開く

- ●胃腸の働きを抑制する

- ●膀胱が弛緩する

- ●汗が出る

- <副交感神経が優位な場合>

- ●血管が拡張する

- ●心拍数が減る

- ●瞳孔が閉じる

- ●胃腸の働きが活発になる

- ●膀胱が収縮する

自律神経バランスを整えて睡眠の質を高める

自律神経のバランスは、ストレス反応に応じて変化します。また、気温や気圧等の外部環境の変化などにも敏感に反応します。そして、自律神経が乱れた状態が続くと、病気になったり、睡眠の質にも悪影響を及ぼします。

では、睡眠の質を高めるためには、どのような自律神経バランスが理想的なのでしょうか。質の高い睡眠の鍵は、ずばり、「副交感神経の活動を高める」ことです。夜間に副交感神経が優位になると、寝付きが良くなり、心身が回復します。副交感神経には、血管を拡張させ、血流を良くしたり、ホルモンの分泌を増加させる働きがあるのです。夜間に副交感神経を優位にするには、日中、優位に活動していた交感神経を抑制し、副交感神経を高めることが大切です。そのためには、就寝前の行動がとても重要になります。